スーパーでもおなじみのにんにく。実は家庭でも意外と簡単に育てられるって知っていましたか?

ベランダでもプランターひとつで、立派なにんにくを収穫することができます。

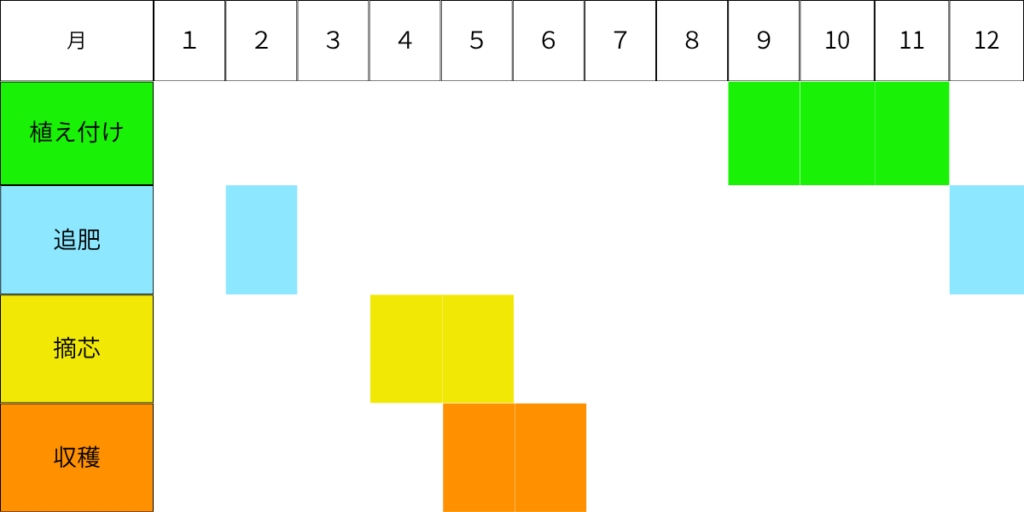

この記事では、「植え付けから収穫までの年間カレンダー」とともに、

初心者でもできるプランター栽培の始め方とコツを4ステップに分けて紹介します。

早速、見ていきましょう!

栽培開始までの4ステップ

Step 1. 種球を選ぶ

にんにくはチューリップなどと同じで球根から発芽し、育つ植物です。

まずはその種球を選びます。

いわゆる食べるときのにんにくと同じものになりますが、食用として売られているものは管理状況が分からず、発芽するかどうか分かりません。

栽培用のにんにく をホームセンターやネットで買いましょう。

にんにくにはいくつかの種類があります。

自分の地域や目的に合ったものを選ぶことが、栽培成功の第一歩です。

種球を選ぶ3つのポイント

- 大きめの球を選ぶ

→ 大きい球のほうが、大きく育ち、いいものを収穫できます。 - 皮がしっかりしているもの

→ 乾燥しすぎず、ハリのあるものが良品です。 - 品種に注目する

→ 「ホワイト六片」など、寒冷地向け・暖地向けがあるので注意。

品種と選び方

Step 2. 資材をそろえる

にんにく栽培に必要なものは、次の通りです。

- プランター(深さ20cm以上のもの)

- 鉢底石

- 野菜用培養土(または赤玉土:腐葉土=6:4)

- 緩効性化成肥料

- にんにくの種球

にんにくは根を深く広く張る植物です。

深さのあるプランターが必要です。それぞれの種球に間隔が必要なため、幅も大きいほうがいいです。

そうすることで、大きくいいものを育てることができます。

私は 深さ20cm× 幅60㎝× 縦25cm のものを使っています。

野菜用培養土に肥料が入っている場合、元肥としての肥料はなくてもいいですが、

後に追肥として必要なので、このタイミングで買ってしまいましょう。

Step 3. プランターに植える

- プランターの底に鉢底石を入れ、土を8分目まで入れます。

- にんにくを房から1片ずつ分け、尖った方を上にして植えましょう。

- 深さは3〜4cm、間隔は10cmほどあけます。

- 土をかぶせたら、たっぷりと水を与えます。

自分で土に肥料を混ぜ込む場合は、植え付けの1~2週間前に混ぜ込んで馴染ませてあげると、植物に優しい環境になります。

時間がない場合は、すぐ使ってもあまり問題ありません。

植え付けのあとは、水をやりすぎず、乾燥させすぎずがポイント。

にんにくは乾燥気味を好み、過湿は腐敗の原因になります。しかし、発芽には少しの湿り気も必要です。

土の表面が乾いたら、少し水をあげましょう。

いくつか芽が出始めたら、水やりの頻度を下げてください。

Step 4. 発芽と越冬の準備

植え付けから2〜3週間ほどで芽が出ます。

にんにくは寒さに強いのですが、地域によっては霜よけの準備をしたほうが良いです。

北関東以北の寒冷地域、中四国の高湿度地域などは対策をおすすめします。

寒くなってきたら、霜よけに敷きわらやマルチをしておくと安心です。

冬の間はほとんど成長しませんが、春になってから一気に伸びていきます。

発芽後の管理と収穫の流れ

- 水やり:土が乾いたら与える。冬は控えめに。

- 追肥:冬前(12月)と春(2月頃)に1回ずつ。

- 芽かき:芽が2本以上出てきたら、1本にする。

- 摘蕾:にんにくの芽を切除。

- 収穫:6月頃、葉が3割ほど黄色く枯れたら収穫サイン。

- 乾燥:収穫後は風通しの良い日陰で2週間ほど吊るして乾燥。

にんにくの種類と選び方

にんにくには、大きく分けて寒地型と暖地型の2種類があります。

自分の地域の気候に合わせて選びましょう。

| 種類 | 特徴 | 主な産地 |

|---|---|---|

| ホワイト六片(寒地型) | 粒が大きく香りが強い。寒さに強い。 | 青森など |

| 嘉定(暖地型) | 暖かい地域向き。病気に強く育てやすい。 | 九州・関西など |

| 田子(寒地型) | 高級ブランドにんにく。肉厚で甘みがある。 | 青森県田子町 |

関東以北なら「ホワイト六片」、関西以南なら「嘉定にんにく」がおすすめです。

他にも、さまざまな品種があるので、興味があれば調べてみてください。

まとめ

にんにく栽培は、意外とシンプル。

秋に植えて、春を越え、初夏に収穫。

その1年のサイクルが、育てる楽しみを感じさせてくれます。

夏に収穫したものをいくつか取っておくことで、翌年秋に再び育てることができます。

少しずつ育つ様子を観察しながら、

「次の料理は自家製にんにくで」と思える喜びを、ぜひ味わってみてください。

コメント